対話型鑑賞ファシリテーター養成講座で学び、美術を伝えるライティングに変化

講座で学んだことで自分の書き方の幅が広がった。

対話型鑑賞は美術と人とのつながりをドラスティックに変えるもの。

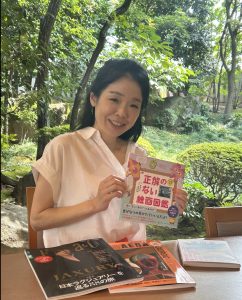

鮫島圭代さん(美術ライター、翻訳家、水墨画家)

鑑賞ファシリテーター養成講座13期受講

美術の専門家として多くの著作や翻訳書を手がける鮫島圭代(さめじまたまよ)さんは、講座での学びを生かして対話型鑑賞を取り入れた書籍やウェブサイトでの連載を発表されています。展覧会の音声ガイド制作に携わってきた中で、美術の面白さをよりわかりやすく伝える書き方を模索していた鮫島さんは、対話型鑑賞ファシリテーション養成講座の後、自由な発想から作品にアプローチしていく執筆スタイルをはじめました。講座を通してどのような変化があったのか、お話を伺いました。

Q1:講座を受講したきっかけを教えてください。

展覧会の音声ガイドを作る仕事をしていた頃、研究者が執筆した学術書に難しい言葉で書いてある専門的な知識をやさしい言葉に噛み砕いて届けることで、いろいろな人に美術の楽しさを届けるという使命を感じていましたが、その一方で、常に学術的な正しさというプレッシャーに捕らわれていたので、もっと自由な執筆ができないだろうかとも考えていました。タレントさんや著名人が絵をみてざっくばらんに感想を話すのは発信しやすいけれど、自分の立場ではやり方がわからなくて。美術史上で今のところ正しいとされていることだけを書くべき、という枠組みに縛られていたのです。

東京都美術館の稲庭彩和子先生(現国立アートリサーチセンター主任研究員)とご一緒する書籍のお話をいただいた時(『コウペンちゃんとまなぶ世界の名画』KADOKAWA 2021年)、「執筆の参考に」と、対話型鑑賞の本を何冊もご紹介いただいたんです。「こういう世界があるんだ!」と初めて知って、自分でも理論的な背景に基づいたVTSや質の良いファシリテーションを学んで、自分なりの伝え方を見つけたいと思って受講しました。

本を読んだことで、頭ではなんとなくわかったつもりになり、絵を見るときいろんな見方があっていい、もっと違う考え方をしてもいい、ということは理解したけれど、対話型鑑賞を実際に経験したことはなかったので、そういう環境に身をおいてみたいと思ったんです。

Q2:実際に受講してみてどうでしたか?

対話型鑑賞ってすばらしいじゃないですか。自分の意見を言葉にする学びがあるし、人の意見を聞く楽しさも味わえる。人ってこんなに多様なんだってことを肌身で感じることができるし、絵という利害関係のないものを挟んで人と対話することで、職場内でも教育現場でも、あるいは初めての人とでも、コミュニケーションが深まる。あの場にいないとわからないことがありました。

それまで学術的なものをやさしく伝えることばかり磨いてきたけど、いろんな人の意見を大切に尊重して、コミュニケーションを重ねながら見方を深めていくというのが面白いし価値がある。美術史だけじゃなくて、見る人の自由な発想から出発するような見方を自分の執筆にも取り込みたいと思いました。

絵を見ているつもりで見てない、っていうこともすごく実感しました。美術史の知識がある人同士で絵を見ると、この絵でどこを見るのが重要とされているか、それは前提でしょ、みたいなところから始めてしまって、もっとその前にいろんな気づきがあるはずなのに、全部見落としてしまう、というようなことがよくある。実際、美術史研究の場でも、そうやって長年見過ごされてきたことに、あるとき一人の研究者が気付いて理解が深まるみたいな話は往々にしてあると思います。

私はそれまで、専門家の視線を踏まえて絵にたどり着いていたけれど、自分が絵と直接つながる時に感じるもの、自分と絵の密接なやりとり、いろんな人の見方、先生や学芸員さんの視点、それらすべてを肯定するというか、全部に価値を感じて尊重しながら絵を紹介していきたいと思うようになりました。

Q3:お仕事に実際にいかされて形になったのが受講後に出版された書籍ですね。

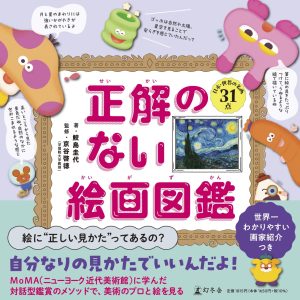

出版社から美術学習書を書いてほしいとのお話を頂き、講座後も自主練習を続けていた修了生仲間に協力をお願いして、対話型鑑賞をベースに作ったのが、『正解のない絵画図鑑』(幻冬社2024年)です。この本に登場するキャラクターたちのセリフとして、その時の対話の言葉も実際に使っています。掲載している絵はどれも世界的に有名で、読者の子供たちみんなに好きな作品に出会ってもらいたいと思って、船や魚、ドレスや花など、いろいろな絵を収録しました。子供たちが、キャラクターたちと一緒に、あるいは家族やお友達と、絵の感想を自由におしゃべりしながら、絵とじっくり向き合う時間を持ってくれたら、きっと今後の人生がより豊かになると思います。美術史的な知識もやさしい言葉でたくさん盛り込んでいるので、大人にもぜひ楽しんでいただきたいですね。

この本に先んじて、対話型鑑賞的な構成を取り入れたウェブ記事の連載を開始しました(美術展ナビ「この名画を見に、ミュージアムへ!」読売新聞)。キャラクターの猫たちとともに、1つの作品を見ていろいろな発見をしたり、自由に想像を巡らせたりするところから始まって(猫は鮫島さん自身による墨絵!)、絵をみた素直な感想を語る猫のセリフに興味をもって画面を辿っていくと、色やかたちの特徴に気づけたり、さらにページをスクロールダウンすると作家のエピソードや時代背景も学べたりする構成にしています。最初の猫のセリフだけ読んで終わりでもいいし、興味が湧いたら、その画家はどんな人生だったのかな?っていうことまで知ることもできる。気楽に自由に見る喜びもあれば、美術の知識を得て知的好奇心を満たす喜びもあるので、読者それぞれが好きな深さで楽しんでくれたらと思っています。そうすることで、美術を気軽に楽しむ人がもっと増えたらいいですね。

対話型鑑賞を学んだことで、自分の書き方の幅が広がりました。もっと自由に噛み砕いてというのが、音声ガイド執筆の限界でしたが、そこから一歩踏み出して、もっと自由に見ていいんだよ、というメッセージを連載や本を通して伝えられるようになったと思います。

Q4:ARDAの鑑賞ファシリテーション養成講座で印象的だったことはありますか?

対話型鑑賞の場ってすごく平和というか、ピースフルで癒されます。作品自体が持つパワーも大きいですし、みんなでアサーティブ・コミュニケーション(相手を尊重し受け止めながら率直に意見交換する)をしようという大前提があるので安心して自分の意見を喋ることができる。そうした場を作り出す講師の三ツ木さんの技術はすごいなって毎回感動していました。そういう理論と技術に裏付けされた対話型鑑賞の場を体験すること、実際にああいうコミュニケーションの雰囲気を味わうことで、参加者それぞれの日々の生活自体が良き方に変わっていくのではないかと思います。

私自身も美術に助けられてきたし、多くの人に美術に親しんでほしいという想いで仕事をしてきました。たとえば会社でモヤモヤしても、2時間くらい美術館に行ったら少し気が楽になるとか、この作家はこうやって世界を観ていたんだってことがわかって気持ちが変わるかもしれない。そんなふうに美術と人をつなげるために何ができるだろうと考えた時、音声ガイドも美術書も大きな意味があるけれど、対話型鑑賞はもっと瞬時にドラスティックに人の心を動かすことができるものじゃないかと思います。人生に必要なものとして、芸術という人類の資産をより多くの人が気軽に活用するようになるといいですね。

<美術展ナビ>

https://artexhibition.jp/tag/鮫島圭代/

<鮫島圭代さんホームページ>

https://www.tamayosamejima.com